アニメとか映画に詳しくないのだけれど、スタジオジブリの作品は、テレビで放映されると見たりする。

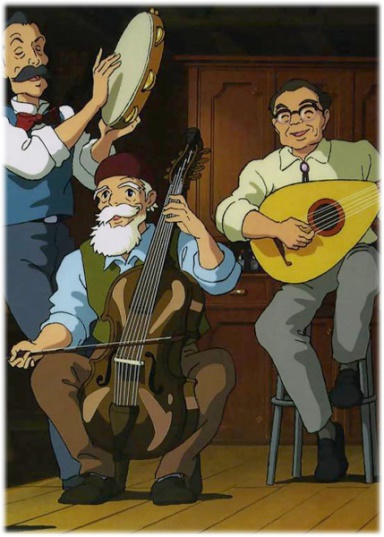

「耳をすませば」で、主人公の雫(しずく)が「カントリーロード」を歌い始めると、おじさん達がやってきてその歌の伴奏に参加するというシーンがある。

おじさん達は、ヨーロッパの古い時代の楽器を演奏するわけだが、それらの楽器をちょこっと紹介することにいたしましょう。

◆まず 黒髭おじさんの持っている太鼓。

英語では tambourine で 日本でもタンバリンと呼ばれる。

ただし、ヨーロッパの古楽器として登場している様なので tamburello(タンブレーロ)とか pandeiro(パンデイロ)とかいう名になる。

輪の周りに小さなシンバルが付いている。日本でリズム楽器として気軽に使っているものは皮をはっていないのが普通だが、この楽器は総称してフレームドラムと呼ばれていて、ドラムとしての皮を張ってあるのが本来の形。指や手のひらで皮部分を叩き、皮の張力を変えながら演奏する。

パンデイロは ポルトガル語であって、ポルトガル語を使うブラジルでは、サンバやボサノヴァで使う この楽器はパンデイロと呼ぶ。多彩な音色、複雑なリズムを駆使する。パンデイロ奏者は、高度な技術を持つミュージシャンだ。

◆次に 白髭おじさんが弓で弾いている楽器。

現在では脚にはさんで演奏する弓奏弦楽器といえばチェロだ。チェロは弦が4本だが、白髭おじさんが脚に挟んでいる楽器はたくさんの弦がある。さらにフレットが付いている。

これは viola da gamba(ビオラ ダ ガンバ)で弦は6本のものから8本のものもあったようだ。ヨーロッパの古楽器で脚に挟んで演奏する弦楽器は他にも色々あるのだけれど、ヘッド(糸蔵)の部分の形からしてビオラ ダ ガンバと思われる。

フレットが付いていると、音程を定め安く、和音を弾くのに便利ではあるが、微妙な表現を出しにくい。現在のチェロはフレットが無い。フレットが無いことにより高度なテクニックをもって歌うように音程を取ることができ、心地よいビブラートを出せる。

ミュージシャンは、フレットの便利さより、高い音楽表現を優先しフレットなしのチェロに人気が集まったようだ。

◆そして 眼鏡おじさんの弦楽器

これはリュートだ。おそらく、ネックが短いルネサンス・リュートだと思われる。リュートは西アジアの弦楽器がヨーロッパに持ち込まれて発展したもので、本体の底(背面)が丸くなっている(現代のマンドリンと同じだね)。

弦の数は定まっておらず、複弦(同じ音の2本の弦を組にして張ってある)を取り入れている。また、ネックから外れた場所に糸蔵を配置し、長い低音弦(ドローン弦)を取り付けたしたものもある(バロック・リュート)。

◆さらに 黒ひげおじさんは管楽器も吹いている

黒ひげおじさんはパンデイロのほか、管楽器に持ち替えたりしている。

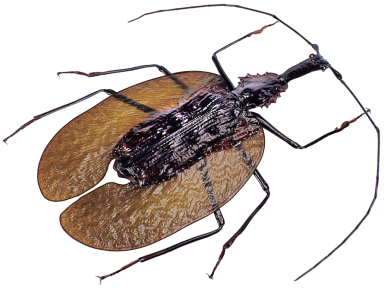

動物の角(ツノ)のように少し曲がった管楽器は何だ。これは Zink(ツィンク)とか コルネットcornetto(コルネット)と呼ばれているもの。

リップリードのマウスピースを持っていて、トランペットなどと同じ金管楽器の仲間。ただし現在のトランペットはバルブなどで管の長さを変えることで音程を変えるが、ツィンクは孔を塞いだり開けたりして音の高低を変化させる。

音を出すのが難しく音量や音質も貧弱だった。次々と開発されてきた新しい楽器に負けちゃって次第に廃れていった。

◆ちなみに カントリーロードの作者は

カントリーロード(Take Me Home, Country Roads)はアメリカのシンガーソングライター「ジョンデンバー 1943年生まれ」の作品。邦題は「故郷へ帰りたい」。

ウェスト・バージニア、ブルーリッジ山脈、シェナンドアリバーなど、田舎の風景を歌い1970代に大ヒットした。

英語があまり分らなくても、一つ一つの単語が比較的わかりやすい唄なので、日本でも英語のまま よく歌われた。